L'installation des premiers habitants

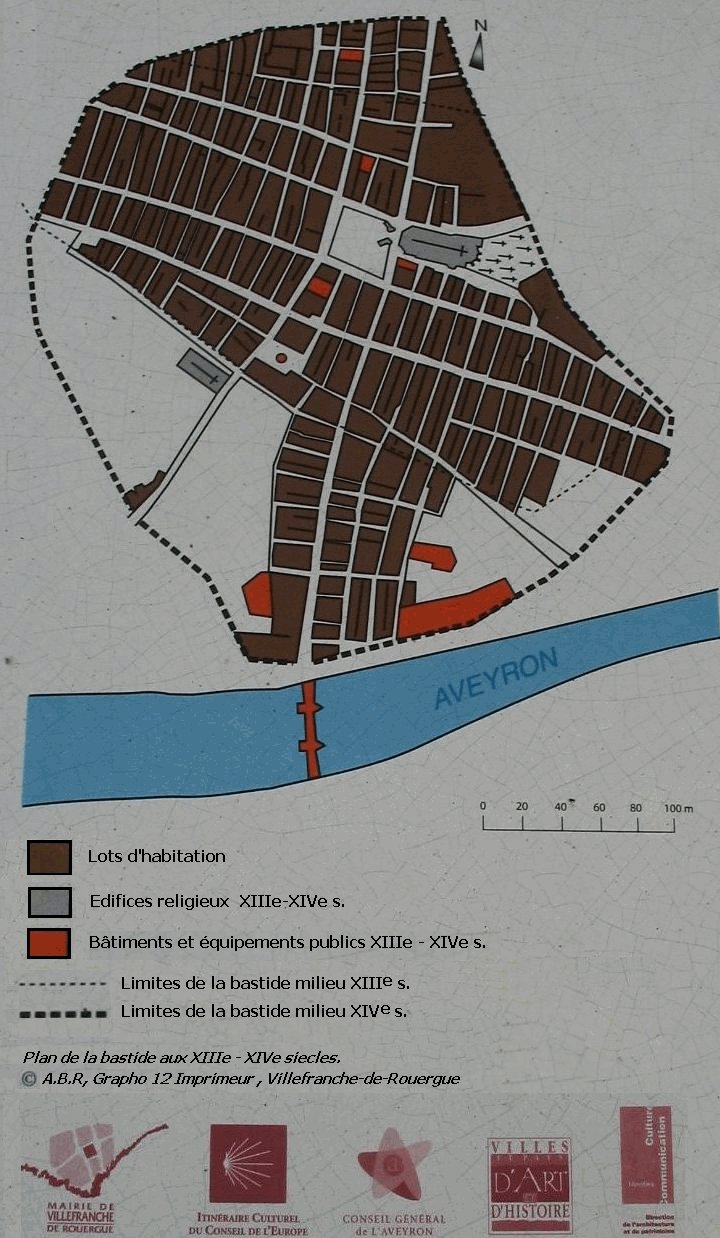

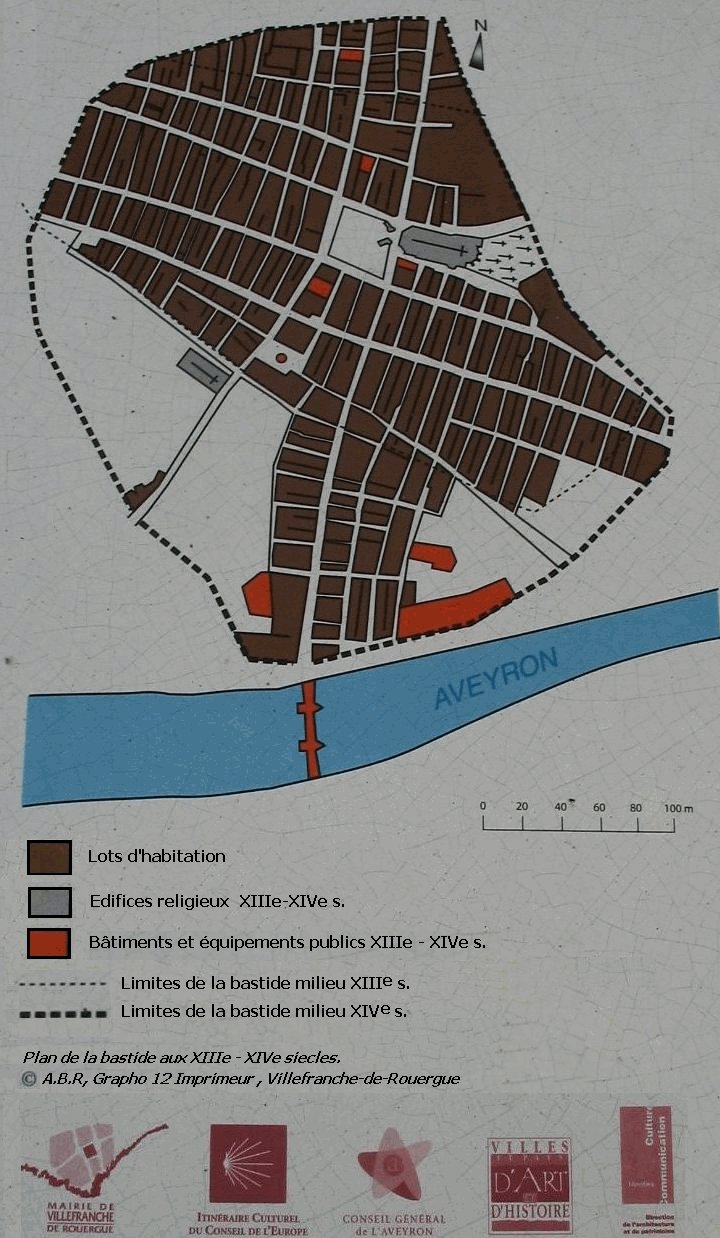

La bastide, un vaste lotissement organisé autour d'une place et délimité par un réseau de rues se

coupant à angle droit , se compose de plusieurs centaines de parcelles. Un lot à bâtir (ayral) est

donné à chaque famille. Un jardin (casal) ou un champ (ortus) situé à l'extérieur de la ville, en

bordure de l'Aveyron , lui est également attribué afin de subvenir à ses besoins. Un délai de deux

ans est accordé aux nouveaux habitants afin de construire leur maison, pour laquelle ils devront

payer chaque année une taxe proportionnelle à la surface bâtie (fouage). Les plus ambitieux,

marchands et notables ; s'installent le long de la place du marché et des rues charretières.

L'évêque de Rodez, Vivian de Boyer, dépossédé de son bien et en désaccord avec l'administration

royale, excommunia les premiers habitants de la bastide.

Une amorce de gestion démocratique.

Dès 1256, les habitants disposent de libertés et d'avantages fiscaux (coutumes et franchises). Ils sont

représentés par quatre consuls désignés chaque année parmi les bourgeois de la ville.

Placés sous le contrôle d'officiers royaux, les consuls sont chargés de percevoir les taxes et impôts

, d'organiser les marchés et les foires, de bâtir les équipements urbains (pont, halle, fontaine

publique, hôpitaux, fours banaux ), d'entretenir la voirie et de défendre la ville..Comme de nombreuses

bastides, Villefranche est divisée fiscalement en quatre quartiers (gâches).

Un phénomène urbain remarquable. L'urbanisme

Les bastides ont été construites aux XIIIè et XIVème siècles (entre 1229 et 1373) , entre le Bordelais

et les Pyrénées , le Rouergue et les portes de la Méditerranée, pendant une période de paix relative

comprise entre la fin de la seconde croisade contre les albigeois et le début de la guerre de cent ans.

Fondés par les seigneurs laïcs (rois de France, rois d'Angleterre, comtes, châtelains) ou des responsables

religieux ( évêques, abbés), ces villages neufs et ces villes neuves qui constituent un réseau urbain ont

permis de regrouper la population des campagnes , de mettre en valeur l'espace agricole et de créer

des ressources économiques.

Ce phénomène urbanistique est lié à un important essor démographique. Aux XIIè et XIIIè siècles en effet,

un réchauffement climatique et l'amélioration des techniques agricoles permettent à la population

européenne de se développer de manière spectaculaire. Dans la France méridionale ; cette vitalité

donne lieu à la création de plus de 300 bastides. Cependant , le phénomène n'est pas isolé. Il prolonge

un premier mouvement de création de villages et de bourgs (sacarias, sauvetés, bourgs castraux) impulsé

par l'église et l'aristocratie militaire pendant l'époque romane.

Collégiale Notre-Dame

A l'entrée de la collégiale, un panneau nous raconte rapidement l'histoire de la collégiale.

Laissons nous tenter de vous le présenter.

|